歯科治療は痛い、怖いというイメージがあるゆえに、治療を躊躇し、しばらく歯科に行けていないという方は少なくありません。 治療に対してネガティブなイメージが先行して、病巣を放置してしまうと症状は悪化する一方です。

そういった方々に、少しでも治療に対して前向きになっていただくためにも、当院では痛みを極力少なくする配慮をしています。 歯科治療において、痛みを完全になくす手段は、全身麻酔しかございませんが、それなりにリスクも伴います。

実際に、全身麻酔を希望される患者様はごく稀であり、大半の方は局所麻酔で治療を進めます。 局所麻酔は、意識を失うことなく、局所に麻酔薬を浸透させます。 麻酔注射を打つ前には、表面麻酔を患部に塗ることで、針が皮膚に入る痛みを軽減させますので、ご安心ください。

前述したように、麻酔注射の前には必ず表面麻酔を効かせることで、注射針が刺さる痛みを緩和させます。

ただし、表面麻酔の効果はあくまで表面のみですので、治療の痛みを軽減させるには麻酔注射が必須です。

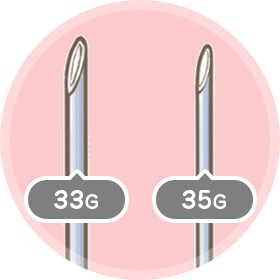

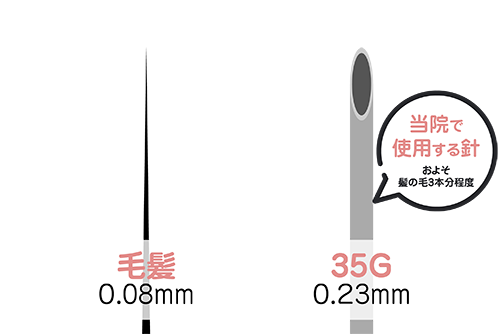

表面麻酔だけでなく、麻酔注射の針も極細のものを使用することで、さらに痛みを軽減させます。 当院で使用する針は35ゲージというサイズで、針先はわずか0.23mmほどです。

このサイズの針は、インスリン注射を頻繁に使用する糖尿病の患者さんが、注射の痛みを軽減できるよう開発されたともいわれているほどです。

治療に使用する器具だけでなく、麻酔を打つ歯科医師の技術も痛みを抑えるポイントです。 麻酔注射はただ針を刺すだけではなく、痛みを紛らわせる細かいテクニックがいくつかあります。

もちろん一朝一夕で習得できるものではないので、当院の歯科医師は、日々相互実習を重ねています。

症状や部位によっては麻酔が効きにくい場合があります

残念ながら麻酔注射は、どのような場合でも100%効果を発揮するとは限りません。 例えば、重度の歯周病などによって歯ぐきが強い炎症を起こしている場合は麻酔が効きにくい可能性があります。 炎症を起こして腫れている歯ぐきは酸性に傾いている状態ですが、麻酔液は酸性下では効果が下がってしまいます。

そのため、まずは抗生物質を投与して炎症を抑え、麻酔注射を効きやすくする必要があります。 炎症が治まることで、歯周組織は中性に傾き、麻酔の効果を得られる状態になります。

また、麻酔注射は骨の周りの歯肉に針を刺し、歯肉から顎の骨、歯根、最後に神経の順番で徐々に効いていきます。 そのため、骨が厚い下顎は、上顎よりも厚く、硬いため麻酔が浸透しにくい傾向があります。 特に、奥歯の部分の骨は厚みがあるため、麻酔が効きにくい場合が多いです。

麻酔が効きにくい場合は、麻酔液の量を増やしたり、麻酔を打った後に少し時間を置いてから治療を置くなどの方法で対処します。

「過去に麻酔が効かずに辛い思いをした・・」「麻酔注射の針を刺すのが痛い」など、不安に思うことがあればカウンセリング際にご相談ください。 可能な限り患者様の要望に沿った治療をご提案させていただきます。

歯科で怖い思いをして、治療が苦手になった方は少なくありませんので恥ずかしがらず、お気軽にご相談ください。 当院は患者様の痛みに配慮した治療を心がけ、安心して受診していただけるよう努めてまいります。

歯科恐怖症・歯の治療が怖い・歯医者にトラウマがある方へ

実は歯科治療に対して「痛い」「怖い」と感じられる方は、子どもだけではなく成人でも少なくありません。

そのため治療に対して恐怖心を持ち、なかなか歯科を受診できないという人もいらっしゃいます。

笑気麻酔は、そんな治療に対する恐怖心や緊張を和らげる効果を持つ吸入麻酔です。鼻から笑気ガスという副作用もほとんどないガスを吸入することで多幸感を得られ、リラックした状態で治療を受けることができます。

実際の痛みは局所麻酔をしっかり効かせることで消失させます。意識がなくなるような麻酔ではなく、歯科医師とのコミュニケーションも可能で、歯科治療の痛みが苦手な人でも、難なく治療が受けられるようになることが多い麻酔です。

※笑気麻酔の効果には個人差が大きく、中には笑気麻酔を受けても恐怖心を拭いきれない人もいます。

※笑気麻酔は痛みを感じにくくする効果はあっても、痛みを抑える効果はありません。治療時の痛みを消失するためには局所麻酔が必要です。

笑気ガスは「亜酸化窒素」という気体で、吸入すると顔の筋肉が痙攣することで、笑っているように見えることから「笑気ガス」と呼ばれているます。

亜酸化窒素には適度な鎮静効果があり、鼻から吸入すると5分程度で効果が現れます。

吸入を止めると速やかに鎮静作用が弱まり、数分後には身体からガスが抜けて覚醒します。覚醒後は身体が正常に動くので、日常生活に戻ることができ、車の運転も可能です。

笑気ガスを吸引すると、鎮静作用によって多幸感を得られ、不安が和らぎます。効果の感じ方は個人差がありますが、ぼんやりと体がふわふわするような状態になったり、ほろ酔い感覚になるという人もいます。眠りに落ちてしまうほどではありませんが、うとうとしてしまう場合もあります。

歯科治療が怖い方は、診療台に座ると緊張して身体が強張ってしまいますが、笑気麻酔の鎮静効果によってリラックスした状態で治療が受けられます。

笑気麻酔の効果ににより、ぼんやりとした状態で身体は鎮静作用でリラックスしているため、恐怖心や緊張を感じることなく歯科治療を受けることができます。

笑気ガス(亜酸化窒素)は単体で吸入すると窒息の恐れもありますが、歯科治療で使用する笑気麻酔は笑気ガス30%、酸素を70%と混ぜて吸入するため極めて安全性の高い鎮静麻酔と言えます。

呼吸器や循環器にほとんど影響を与えることがないため、肺や心臓に障害を持っている方でも使用が可能です。

また、通常薬剤は肝臓にて分解されるため、肝臓に負担をかけるお薬も多いですが、笑気ガスはほとんど体内で分解されません。

副作用はほとんどありませんが、稀に軽微な吐き気やめまいを感じる人はいらっしゃいます。

鼻に専用のマスクを装着し、徐々に笑気濃度を上げていきます。効果が現れるまで数分間待ちます。

笑気麻酔を吸入しながら、リラックスした状態で治療を進めます。治療時の痛みは局所麻酔にて消失させます。

治療終了とともに笑気ガスの吸入を止め、酸素を吸入します。ガスは速やかに排出されて効果は消失し、5〜10分後にはご帰宅いただけます。

「虫歯があるけど、歯医者が怖くて治療ができない」「インプラントに興味はあるけど少し怖い」など、歯科や歯科治療が怖くて受診できないという方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、実はそんな方でも歯科治療を受けられる方法は、いくつもあります。笑気麻酔は、その中で一番手軽で選びやすい鎮静麻酔です。

ただし、体質やあまりに恐怖心が強い方においては、笑気麻酔では対応出来ない場合もあります。そんな場合でも、笑気麻酔がだめなら静脈内鎮静麻酔という半分眠ったかのような状態にする麻酔もあり、それでもだめなら全身麻酔(大学病院等での治療)という方法もあります。

歯の疾患は放って置くと悪化する一方です。歯科治療が怖いと言う方も、きっと治療が可能になる方法があると思います。まずは相談にお越しください。

| 種類 | 説明 | 料金 |

|---|---|---|

笑気麻酔

笑気麻酔

|

亜酸化窒素というガスを鼻から吸入することで恐怖心や緊張を抑え、リラックスした状態で治療を行います。 | 30分5,000円 (税込5,500円) ※別途治療費 |

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

むし歯は別名、カリエスもしくはう蝕とも言われており、お口の中に住み着いているむし歯菌が出す酸によって、歯が溶かされてしまう歯の病気です。むし歯菌は、人から人へ感染することが多く、主に幼少期に養育者の方が口をつけた食器類を共有することで感染してしまいます。

むし歯菌は飲食物に含まれる糖質をエサにして繁殖します。むし歯菌が増えるということは、当然むし歯リスクは高まります。

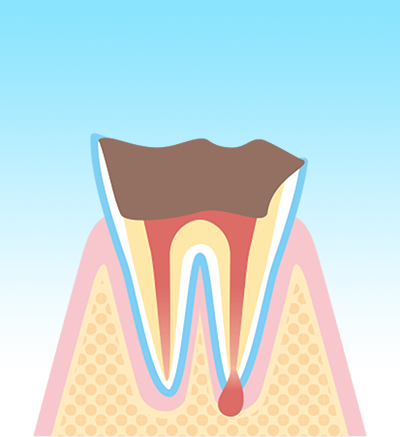

むし歯の初期段階であれば歯の表面を少し溶かす程度で、再石灰化という歯のはたらきにより、修復することができますが、再石灰化が追いつかないほど重度まで進行し、歯の根っこまでむし歯菌が達してしまうと、歯の神経や血管を腐らせてしまい、抜歯せざるをえないこともあります。

初期のむし歯は、痛みの自覚症状が少ない上に、見た目だけではわからないことも多いので、歯科で定期的にメインテナンスすることがとても重要になります。

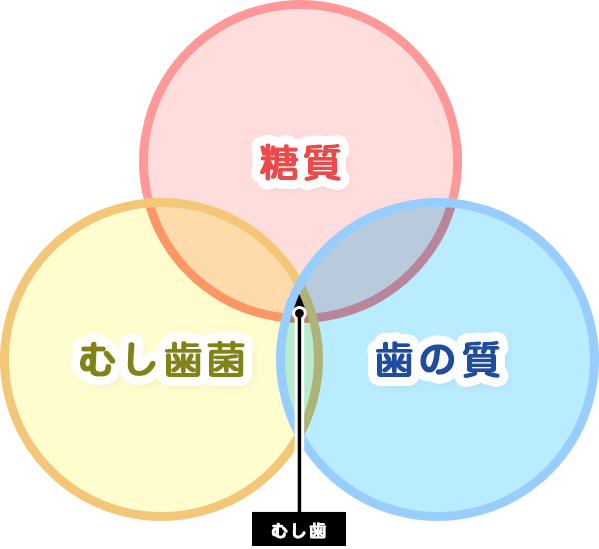

実は、むし歯菌に感染するだけではむし歯は発症しません。「糖質」を多く摂取し、「むし歯菌」の数が多く、「歯の質」が弱い状態が長く続くことで、むし歯が発症し、進行してしまうのです。

飲食物に含まれる糖質は、むし歯菌のエサになります。糖質はお菓子やジュースだけに限らず、パンやご飯などにも含まれております。 糖質は私達のエネルギー源となる栄養素なので欠かすことはできませんが、過度な摂取にはご注意ください。

口の中には500〜700種類、少ない方でも1000億個以上の細菌が生息しているといわれています。むし歯は日本人の約9割以上の口内にいるとも言われているため、発症の有無に関わらず大半の方が感染しています。

歯の質が強いと、むし歯菌が出す酸に溶けにくいです。先天的に歯の質が弱い方でも、フッ素を塗布することで歯質を強くすることができます。また、歯の原料となるカルシウム、再石灰化を促すリンなど、丈夫な歯を作る栄養素はたくさんあります。

基本的にむし歯治療は、汚染された部分を除去して人工物で補う治療です。天然歯は、抜歯の場合はもちろん、削ってしまうと二度と元に戻ることはありません。また、歯は治療で削るたびに弱くなってしまい、寿命を短くすることにつながります。

そのため、当院では、出来る限り健康な歯を残すことを念頭に置き、削る量は最小限に抑える治療を行っています。

患者様がご自身の歯を長く使い続け、食事や会話を楽しんでいただけるよう精一杯サポートさせていただきます。

詰め物(インレー)

詰め物(インレー)小さいむし歯の場合、治療で削った部分を、樹脂や金属、セラミック等で補う治療です。詰め物をすることで、患部を細菌の侵入を防ぎます。

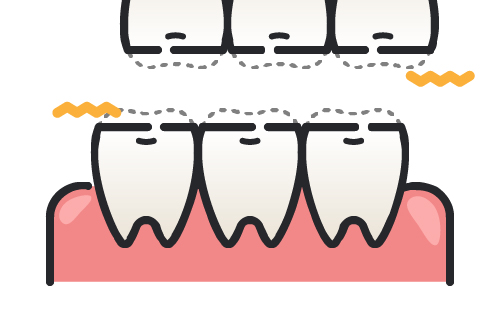

被せ物(クラウン)

被せ物(クラウン)歯の根っこにまでむし歯が達している場合、菌に侵された神経を除去し、根管内を清掃した後に、金属もしくはセラミック等の被せ物をします。

抜歯

抜歯歯肉縁下までむし歯菌に侵されている場合、抜歯となるリスクが高いです。歯を抜かなければ、歯の周囲に感染が広まるだけでなく、身体の健康にまで影響を及ぼす可能性があります。

表面麻酔とは、麻酔注射の痛みを緩和させるための麻酔です。歯ではなく歯肉に麻酔薬を塗ることで、注射針が歯肉に入る際の痛みを軽減させます。

麻酔注射の際は、非常に細い注射針を使用します。具体的には35ゲージというサイズで0.23mmの針で、「ほとんど痛みを感じなかった」という方や、「チクッとしただけで痛くはなかった」という患者様もおられるほどです。

麻酔注射の打ち方にも技術は求められます。アップル歯科に在籍する全ての歯科医師は相互実習を繰り返し、痛みを軽減できるよう研鑽しています。

むし歯は進行し、重症化するほど歯を削る量が増え、歯を失うリスクが高まるため、早期発見、早期治療に努めなくてはなりません。

しかし、それ以上に大切なことはむし歯を未然に防ぐことです。

むし歯治療は、前述したように、虫歯菌に侵された部分を削る必要があるため、歯質はどんどん弱くなり、歯の寿命に影響します。

そのため歯を守るためには治療よりも、予防が大事になります。そのためには日頃の歯磨きはもちろん、歯科での定期的なメインテナンスも欠かせません。

3つのむし歯予防対策

歯に付着した食べかすと歯垢を、歯磨きで除去しましょう。また、歯ブラシだけでなく、フロスや歯間ブラシも併用することで、汚れの除去率を高めることができます。

歯磨き粉などに含まれるフッ素は歯を強くし、むし歯菌の活動を抑制する作用があります。また、歯科でも高濃度のフッ素塗布を行っており、3ヶ月に1度くらいを目安に継続していただけると効果が持続します。

どれだけ入念に歯を磨いている方であっても、完璧に汚れを除去てきていないケースはとても多いです。また、磨き残した歯垢が放置されたまま歯石となってしまうと、歯磨きでは除去が難しいため、歯科で歯のクリーニングを受ける必要があります。磨き残しや、歯石の付着をチェックするためにも歯科でのメインテナンスを推奨します。

永久歯は上下で28本、親知らずを含めると32本あり、全ての歯がが正しく機能することで噛むことができます。一方で、歯の高さが少しでも変わると違和感を感じてしまうように、人の咬み合わせは繊細にできています。

正しくない咬み合わせ(不正咬合)のまま長期間過ごすと、口の中だけでなく身体全体に悪影響が出ることも知られています。

正しい咬み合わせには様々な条件がありますが、口を閉じた時に上の前歯が下の前歯より前に出て奥歯が噛み合っている状態かどうかがご自身でも判断しやすいかと思います。

良くない咬み合わせの例としては、前歯が噛み合わず奥歯だけで咬み合っていると奥歯だけ負担が大きくなってしまうので、奥歯だけ虫歯になりやすかったり、大きな負担から歯が割れるリスクが上がることが考えられます。

咬み合わせの悪さによって歯磨きが十分に行えない箇所は虫歯になりやすくなります。

虫歯と同じく、清掃性の悪さによって歯周病リスクも高まり、症状が進行する場合があります。

咬み合わせが良くない事で肩こり・頭痛・めまい・苛立ちなどの症状が出る場合があります。

咬み合わせの不調には様々な原因があり、明確な治療方法が決まっている症状ではないため、どの治療法が必要かを診断して明確にする必要があります。

不調を起こしやすい歯並びの場合は矯正治療を進めることも可能ですが、顎関節症などは正しい咬み合わせでも起こる場合があり、歯並びの悪さもあくまで原因のひとつに過ぎないため、この場合もやはり詳しい検査や経過観察を進める必要があります。

アップル歯科では「一口腔一単位」という考え方で治療を進めます。1本の歯の治療であっても、全体的な咬み合わせに沿った治療を進めるという考え方です。

そのため、治療によって咬み合わせに不具合が出ないように治療前の資料撮りを丁寧に行い、口腔内全体のバランスを考慮して治療を進めていきます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

咬み合わせが悪かったり、歯ぎしりや食いしばりなどの癖によって異常な強い力を受けると歯や歯ぐき・歯を支える顎の骨を傷つけてしまうことがあり、それらを原因とした歯の痛みや症状を咬合性外傷(こうごうせいがいしょう)と言います。

咬み合わせの力を直接受ける歯が傷つくのはもちろん、歯ぐきや歯を支える顎の骨の付け根までも痛めてしまう事があり、炎症や知覚過敏などの症状が起きてしまいます。

咬合性外傷には2種類のパターンがあり、それぞれ一次性咬合性外傷と二次性咬合性外傷と呼ばれています。それぞれ原因が異なるので、治療方法にも違いがあります。

一次性咬合性外傷は歯ぎしりや強い咬み合わせによる力で起きます。強すぎる力が一点に大きく加わったり、歯ぎしりなどで日常的に刺激が伝わる事で、歯が欠けてしまったり周囲の組織の炎症・歯槽骨の吸収を引き起こします。

二次性咬合性外傷は、咬み合わせの強さは普通ですが、歯周病によって歯を支える歯槽骨が溶けてしまい、歯の周囲の組織が弱くなる事で歯の痛みや歯が浮いている感覚を起こします。歯周病治療によって安定させていきます。

歯の上部から平らにすり減っていきます。主に歯ぎしりによって起こり、すり減りによって歯の内部の象牙質が露出すると知覚過敏や虫歯のリスクが高まります。

大きな力が加わることで、歯に入れた詰め物が欠けたり取れたりします。強度の強い銀歯は取れるが多く、銀歯より強度の低いセラミックは割れてしまうこともあります。

詰め物が割れることと同様に、歯そのものが割れる場合もあります。強い力で歯の上部が割れる歯冠破折や、根管治療を行い被せ物をした歯は根っこが割れる歯根破折が起こりやすいと言われています。

歯の付け根がくさびのような形に削られる症状です。強いブラッシングも原因の一つとされますが、強い咬み合わせによって負荷がかかることでも起こるとされています。

一次性咬合性外傷の場合、強く負担のかかっている歯の周りの歯槽骨だけが吸収(溶ける)され、歯がグラグラとします。二次性の場合も歯周病によって歯槽骨が吸収されていくので、同様にぐらつきが起こります。

強い咬み合わせを原因として顎の骨に影響を与えて顎関節症を引き起こす場合があります。よく起こる知覚過敏や歯の痛みに比較して稀に見られる症状とされます。

咬み合わせが悪く特定の歯に力が加わっているような場合、全体的に力が加わるようにするために歯の高さを調整する必要があります。

どこに強く当たっているのかを検査して調整していくと同時に、ナイトガードを作成して歯へのダメージを抑えます。

二次性の場合、咬み合わせの力は普通のため、まずは歯周病の改善を優先して治療していきます。

歯石除去や歯のクリーニングのほか、歯周病の安定をはかるためのブラッシング指導や、必要に応じてナイトガードの作成も行っていきます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

口を開いたり顎を動かすと痛みがある・口を大きく開けられない・口の開閉で音が鳴るというような症状がある場合、顎関節症の可能性があります。

顎に限らず、身体を動かす事で鳴る音は珍しくありませんが、顎の関節は耳のすぐ近くにあるため、頻繁に鳴ると気になる方も多いと思います。

女性が発症しやすい症状で、10代〜50代まで年齢を問わず発症する事があります。

顎の使い過ぎによる筋肉痛などで、開口時痛を引き起こします。

顎の筋肉の異常などによって口が開きにくくなる場合があります。

カクカク・コキコキと鳴ったりする関節雑音という症状です。顎の関節は耳の前方にあり、そこに手を当てながら口を開けると関節が動いているのがよくわかるかと思います。

上記の3つの症状のうち、どれか一つでも当てはまり、顎関節症以外で似た症状が出る病気ではない時に「顎関節症」と診断されます。

顎関節症には位Ⅰ〜Ⅳ型でタイプが別れており、タイプに応じた治療法があります。

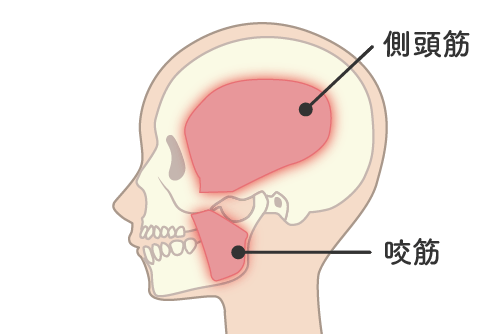

口を開け閉めする時に使う筋肉(咬筋・側頭筋)が使い過ぎなどにより痛んでいる状態です。顎を安静にする必要があります。

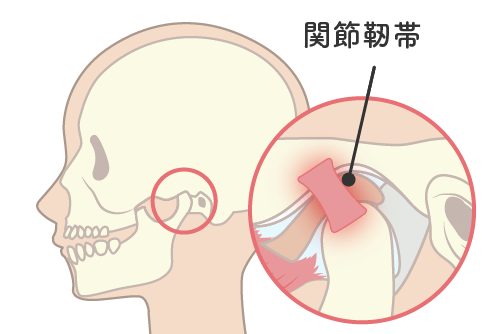

大きく口を開け過ぎたり、硬いものを無理に噛んでしまった時に、顎関節の関節靭帯が損傷し耳の近くが痛む状態です。

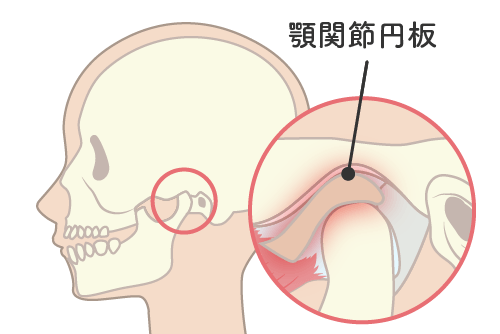

顎関節にある顎関節円板が正常に働かず、クッションとしての役割が保てなくなり、雑音がしたり口が開けにくくなる状態です。

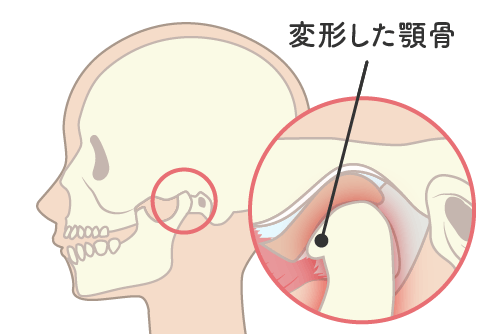

I〜Ⅲ型の症状が長く続くことで顎の骨が変形してしまい、雑音や痛みが出ている状態です。

顎から音が鳴るだけでも気になってしまいますが、音を消すためには外科手術を必要とする場合が多く、現在では症状が音のみの時は治療をしないというのが一般的です。

痛みが出ていない場合であれば、顎に負担がかからないように安静にしていただくことと、経過観察によって症状を見きわめていきます。

顎関節症の相談で来られる患者様の中には、顎関節症になる原因はひとつだけではなく、様々な要因が重なって引き起こるものとされます。ですので、歯列矯正や咬み合わせの調整をしたとしても必ず治るわけではなく悪化する場合もあります。

顎関節症のようなお悩みを持って来院された場合は、他に症状の原因が無いことを明確にする除外診断をしたうえで、他に症状が無い場合に顎関節症と診断します。(※1)

※1)顎関節症の原因は不明ですので、咬み合わせが悪いとか、体のバランスに問題があるとか、いかにも原因治療としている宣伝に安易に惑わされないことを勧めます。しかし、関節の位置などが咬み合わせによって変化するため、診断・治療には、咬み合わせがよくわかっている必要があることは間違いがありません。

歯科医院で行われる顎関節症を安定させる方法の一つにスプリントによる治療があります。就寝前(力が強い方は昼間も着用できます)にスプリントを装着することで歯ぎしりや食いしばりの力が顎に伝わるのを抑えて、症状の安定を計ります。

少しずつ咬み合わせをより良い位置に誘導することによって、咬み合わせの調和を目指します。ただ、全ての顎関節症の症状の改善ができるわけではありません。(※2)

こちらもあくまで咬み合わせを調整するための補助にすぎませんので、症状が治らない場合はより詳しく顎関節円板や筋肉を検査する必要があります。

※2)スプリント療法を2週間以上行った症例を対象に治療終了時または中止時にその治療効果を判定した全歯列接触型スプリントの治療効果は著効11例,有効41例,やや有効9例,無効27例となり,やや有効以上は89例中61例で奏効率68.5%であった。

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

当院では、どのような治療に対しても咬み合わせに支障が出ないように配慮しながら治療を進めていくことを心がけております。

詰め物・被せ物がしっかりと元の咬み合わせに合うというのはもちろん、咬み合わせの異常から起こり得る将来的な異常にも対応できるように、初診時には口腔内だけではなく咬み合わせに関する診断・資料撮りも行っています。

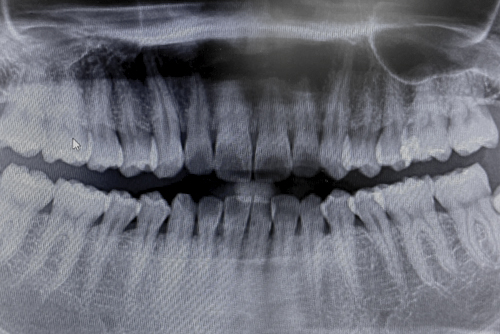

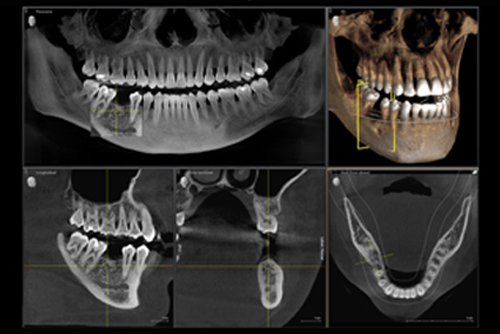

全体的な顎の骨と歯の状態を把握するために撮影します。必要に応じて局所的なデンタルレントゲンも撮影します。

顔の側方から撮影するレントゲンです。顎の骨・顎関節などに異常がないかを判別したり、矯正治療の治療計画の際にも撮影します。

顔全体を撮影することで、左右のバランスや形状の診査ができます。

一度治療を始めてしまうと最初の歯並びや咬み合わせを確認できません。口腔内写真は治療計画や経過観察のためにも重要な資料になります。

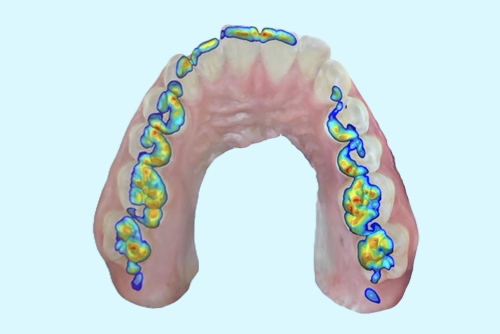

歯並びをチェックしたり、歯のすり減りや食いしばりの有無を調べることができます。

必要に応じて、型取りを行って模型による診断をします。

当院では、一般的なレントゲンを使った診断のほかに、iTeroという口腔内光学スキャナーを使った検査も行っております。iTeroを使うことでレントゲンだけでは見えない情報を得ることができるので、矯正治療を希望される患者様以外でもスキャンさせていただくことがあります。

スキャンは無料で行なっておりますので、お気軽にお声かけください。

不正咬合を治療する際のシミュレーションができます。

歯が当たっている部分を視覚的に確認できます。

模型を作成する手間なく立体的な診断ができます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

ナイトガードとは、歯を保護するたに主に就寝時に装着するマウスピースのことで、歯ぎしりの治療の場合は保険適用で作成することができます。

ナイトガードを使用することで、歯ぎしりや歯と歯の強い接触を防ぐことができるので、歯のすり減りの予防や歯ぎしりの雑音を解消することができます。

夜間寝ている時の歯ぎしりはブラキシズムとも呼ばれ、非機能的な接触をしている状態です。つまり、不必要に歯と歯が当たっているため、様々な悪影響を及ぼします。

ブラキシズムは子どもから大人、男性・女性問わず起こる症状です。ブラキシズムによって歯がすり減って知覚過敏になったり、顎関節症を悪化させる要因になったりします。

ブラキシズムそのものは下顎の無意識な運動によって引き起こされるものなので、薬や治療では治らず根本的な治療法はありませんが、ナイトカードを使用することで歯へのダメージを軽減することができます。

やすりで擦ったように歯が平らにすり減っていきます。すり減るとやがて歯の内部の象牙質が露出して、知覚過敏や痛みを引き起こします。

不必要に歯が長く咬み合っていると、顎の筋肉に常に負担がかかり、痛みが出たり顎関節症の症状を悪化させる可能性があります。

過度な力がかかることで、治療した被せ物が外れてしまう可能性があります。

歯型を取った後に形が変わったりしないように、治療が必要な箇所は先に治療をして綺麗な状態にします。

印象材を用いて歯型を採取します。

歯科技工所に歯型を送り、ナイトガードを作成します。アップル歯科は歯科技工所を所有しているので、型取りからスムーズに作成できます。

装着して違和感がないか確認して、調整を行います。保険診療の場合はおよそ3,000〜6,000円程度で作成が可能で、歯型を採ってからおよそ1〜2週間程度で完成となります。

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

歯の痛みや自覚症状がなく、歯科医院に通われていない方も多いと思います。ですが、虫歯や歯周病は初期症状では痛みを感じにくく、気づいた頃には症状が悪化している場合がほとんどです。

現在日本の歯医者で行われている虫歯治療のほとんどは、一度治療したことのある歯の再治療です。なってからの治療ではなく、症状が大きくなる前に治療するのがベストと言えます。

歯は皮膚のような再生できる部位とは違って、抜けたり削ったりすると二度と元に戻らない大事な部分です。歯へのダメージを最小限にするためにも、早期発見につながる定期検診をお勧めします。

健康な歯が虫歯になっていないかチェックします。目視での確認の他、レントゲン等で見えない部分のチェックも可能です。

ある程度進行した虫歯は治療が必要ですが、初期段階の虫歯はセルフケアによって自然に治すことができるため、経過観察とすることもあります。

銀歯(アマルガム・パラジウム等)は隙間からの虫歯の進行リスクが高いため、丁寧にチェックする必要があります。

銀歯だけに限らず、詰め物や被せ物は変形や劣化していきますので、どういった状態になっているか確認してお伝えさせていただきます。

30代以降は徐々に歯周病のリスクが高まっていきますので、1年に一度はレントゲンで歯槽骨が吸収されていないか確認しましょう。

歯周病を進行する原因になる見えない部分の歯石も除去します。歯石は溜まりすぎると口臭の原因にもなるので、エチケットの面でも非常に有効です。

年齢が40歳を越えると口腔ガンのリスクが高くなっていきます。特に男性に多く見られ、早期発見によって問題なく治療ができます。(※1)

口腔ガンのチェックの他、歯以外の口腔内に異常がないかチェックします。

※1)口腔がんの5年生存率は60~80%と言われています。初期症状のうちに発見すれば簡単な治療で治すことができ、後遺症もほとんど残ることはなく、5年生存率は90%以上との報告もあります。

虫歯や歯周病は大きくなったり重度になる前に発見・予防することが大事です。自覚症状が出てからの治療になると、治療費も高くなり経済的にも身体的にも良くありません。

予防歯科はそのような症状になるのを未然に防ぐために定期的に歯医者で受ける検診と予防治療になります。

予防歯科は歯科衛生士によるプロケアのほか、ご自身で行っていただくセルフケアと併せて口腔内の健康維持を目指します。

予防歯科はお口の健康維持を目的としていますので、虫歯などの治療が必要な歯がある時は、まず悪い所をしっかり治しましょう。

お口が健康な状態になったら、これ以上悪くならないように予防していくことが望ましいです。予防歯科は3ヶ月~4ヶ月に1度・1年に3回程度来院していただくことで良い結果が得られます。

セルフケアは虫歯・歯周病を予防するためには欠かせません。歯ブラシを使った歯磨き・フロスを使った歯間清掃を習慣付けしましょう。

歯磨きは毎食後行っていただくのがベストですが、朝晩の2回は行うことが好ましいでしょう。

どんなに丁寧に歯磨きをしても歯垢(プラーク)・歯石は溜まってしまいます。歯科衛生士による器具を使った清掃で取り除きます。

歯石は溜まりすぎると口臭の原因にもなるので、エチケットの面でも非常に有効です。

歯石除去(スケーリング)はもちろんですが、専門的機械的歯面清掃(PMTC)によって歯の表面をフッ化物の入った研磨剤で磨いていきます。

歯垢・歯石を取り除いて歯周病のリスクを減らし、歯面清掃で虫歯になりにくい強い歯を作っていきます。

セルフケアだけでは健康を維持しにくいですが、プロケアだけでもお口の健康は保てません。

日々のブラッシングの重要性をご理解いただけるように丁寧にブラッシング指導をさせていただきます。

痛くなってから歯医者に通うのは、精神的にも金銭的にも良い思いではありません。当院は「歯医者は痛い場所」「つらい場所」というイメージを変えるためにも、予防歯科という治療に力を入れています。

「ずっと、いい歯と、生きていく。®」という当法人の理念の元、痛みを感じず健康に過ごすための予防歯科をご検討ください。

歯科医院で行われる歯のクリーニングは主に歯垢(プラーク)・歯石・着色を取り除く治療のことをクリーニングと呼びます。

歯が汚い状態だと歯周病や虫歯のリスクを高めてしましいます。クリーニング2行うことで、の持つ本来の白さや美しさを保ちましょう。

保険診療で行う歯のクリーニングは治療を目的としたクリーニングに限られます。また、検査を元にしてクリーニングが必要という診断をする手順があるため、すぐにクリーニングができません。

自由診療では予防目的・見た目の改善を目的としたクリーニングが主で、診断の必要が無いのですぐに始められますが費用が高くなります。

歯周病などの症状が認められる場合はもちろん保険診療での治療をお勧めいたしますが、保険診療を受けられる条件を満たしていない場合は、間違いがないように治療前にお伝えさせていただきます。

歯のホワイトニングは見た目の改善を主な目的としていますが、歯のクリーニングは健康を保つための予防や口腔内の環境を良くすることを目的としています。

また、歯のクリーニングは表面についた汚れを除去したりするのに対し、歯のホワイトニングは歯の内面にある着色を反応により白くしていくため、綺麗にする方法も違います。

歯を白くしたいのか、健康をサポートしたいのかで治療の種類が変わりますので、正しく理解してクリーニングかホワイトニングを選びましょう。

歯が本来持っている自然な美しさに近づける事ができます。

歯の表面に着いた汚れを落とす事で、見た目も舌触りもよくなります。

汚れがついてザラザラとした表面の歯は歯周病の原因となるプラークや歯石が付着しやすい状態です。

ツルツルとした表面を保つ事で汚れの付着を防ぎ、歯周病も予防する事ができます。

プラークや歯石は歯周病の原因になるだけでなく、口臭の原因にもなります。

歯のクリーニングによって、根本的な口臭の改善が見込めます。

一般的な歯科検診は目視によってお口の中を確認しますが、見えない部分にも症状があったり、目視だけでは判断できない状態や情報もあります。

デジタル歯科検診は、CTやスキャナーなどのデジタル機器を使うことで見えない部分や状態をチェックすることができる自由診療の歯科検診になります。

パノラマレントゲンやセファロレントゲン(頭部X線写真)で、歯と顎の骨・骨格などを確認します。

より詳細な歯の状態はデンタルレントゲンで確認することもできます。

平面的なレントゲンと違い、断面を見て3次元的に確認できるのが歯科用CTになります。

歯茎の内部の状態や、親知らずの位置を特定することができます。

口腔内を小型のカメラで撮影して、デジタルデータで確認・保存することができます。

矯正治療や見えない虫歯のチェックなど、様々な用途に利用できます。。

当院で導入しているiTero(アイテロ)は、型取りのための粘土のような材料(印象材)を使うことなく歯型を採取できます。

印象材を使わないので嘔吐反射の心配が比較的少なく、嘔吐反射があるために歯医者が苦手だったという方も治療を受ける事ができます。

お口の中をスキャンすることで、3Dモデルで確認する事ができます。

小型の口腔内カメラを使うので印象材が不要なため、患者様の負担も少なくなります。

スキャンした歯をもとに、矯正治療を行った場合の歯の移動を確認できます。

矯正治療を希望される場合、このデータをもとに治療計画が立てられるのでスムーズに治療に移ることができます。

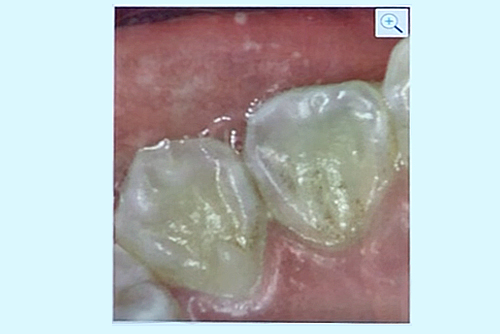

近赤外線を利用して表面からは見えにくい部分の虫歯をチェックする事ができます。

実際に発見された場合は、より詳しく診断して治療を行っていきます。

歯のすり減りや咬合の状態を確認することができます。

歯ぎしりの有無などがわかれば、マウスピースを作成して歯を保護をしていくことも可能です。

カメラで口腔内を撮影するので、磨き残しや歯垢を目視でチェックできます。

実際に汚れを確認することで、より効果的な歯磨きの実践が期待できます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

お子様にとって歯医者は「痛い・怖い・行きたくない」という場所と思われてしまうことが多いですが、治療すべき歯があるのに治療できないことは大変望ましくありません。

子どものうちに歯医者に行けないと、大人に成長してからも歯医者を避けがちになってしまい、将来的に重大な歯の疾患を抱えてしまう可能性があります。

アップル歯科では、お子様に負担の少ない治療と配慮を心がけています。

お子様に虫歯の治療で麻酔を使用しなければならない場合もありますが、怖い印象を与えてしまうと治療を進められないこともあります。

アップル歯科ではそのようなことが起こらないよう、特に麻酔注射を行う場合は6つのことに気を付けています。

注射を行う際は必ず事前に表面麻酔をして注射のチクッとする感覚を少なくします。表面麻酔はガーゼに染み込ませたものなので痛くありません。

当院で使う注射針は35Gと呼ばれる、直径が0.23mmの極細の針です。針が細いことで痛みは感じにくくなります。

お口の中には痛みを感じる点が多い所・少ない所があります。できるだけ痛みが少ない箇所を狙って注射します。

一度に麻酔を注入すると急な圧迫感で痛みを感じてしまいます。ゆっくりと注射することで痛みを抑えます。

痛いものがお口の中に入ってくると思わせてしまうと当然怖がってしまいます。鋭利な注射器はなるべく見せないように配慮します。

楽しく会話をする中で安心してお口を開けてもらい、リラックスした状態で安全に注射をします。

急に知らない歯医者・知らない先生に診てもらうのは大人でも気が引けてしまいます。

お子様が不安に思う事が無いように、アップル歯科では小児歯科治療の研究に基づいたコミュニケーション方法を実践して治療をさせていただきます。

Tell(これから何を行うかやさしく説明)・Show(使用する器具を見せ、用途を説明)・Do(Showで説明したことを実際に行う)を用いて、少しずつ治療への導入・練習をして不安や恐怖を取り除きます。(※1)

小児期の行動を模倣しようとする特徴を生かして、歯科医師や保護者様のお口を開ける等の動作を真似てもらい、スムーズに治療を進めます。(※2)

診療台に上がる・お口を開ける等の些細な動作も褒めてあげることで安心感を持ってもらい、不安を取り除きます。

※1)児歯科診療室においては、小児の行動を歯科医師の都合の良いように変容するのではなく、歯科医師側がまず、Tellshowdo法(TSD法)やModeling法など種々の技法の中から、その小児にあった変容法を選択し、それによって無理なく小児の適応性を向上させることが必要である。

※2)ロバの診療を観た小児からは笑みがこぼれることもあり、不安が取り除かれていた。また実際の治療でも、モデリング法を行うまでは頑として開口しなかった小児が楽に診療が出来るようになった。

虫歯ができてしまうと痛みを伴う治療が必要になります。それ以上虫歯を再発させないためにも予防を目的とした治療は重要です。

小児期に有効な予防治療がありますので、虫歯治療が終わったら「痛くない予防歯科」で歯医者に通えるようにしましょう。

乳歯の歯の溝は深く、磨き残しが多くなりやすいと言われています。歯の平らな部分の溝を埋めるシーラントをすることで虫歯のなりやすさを抑制することができます。

歯の表面にフッ素を塗り込むことで、エナメル質を強化して虫歯になりにくい強い歯を作ります。上下の前歯が生えそろう1歳半以降であればお子様へのフッ素塗布は安全とされています。

モデリング法を用いた歯磨きの指導のほか、小児期は磨き残しを無くすための仕上げ磨きを保護者様に行っていただくことも虫歯予防に有効です。

生まれてきたばかりの赤ちゃんには虫歯菌は存在しないと言われています。ご家族と同じ食器類の利用や口移しなどによって虫歯菌が感染すると言われています。

乳歯は永久歯よりも弱く、乳歯の虫歯への感染は永久にまで影響をおよぼすと言われており、お子様に虫歯菌を感染させないことは重要です。

将来のお口の健康を守るためにも、「同じ食器は使わない」「ご家族・お友達との回し飲みはしない」などを徹底して、すこやかなお口を育てていくことが大事です。

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

当院では虫歯治療や歯周病治療の他、抜歯などの外科的な処置を行う治療も対応しております。

親知らずの抜歯はもちろんですが、他にも歯科口腔外科の治療はありますので参考にしてください。

なお、歯科医院のみでは治療まで行うのが難しい症状もありますが、その場合はしかるべき他の病院への紹介状をお渡しさせていただきます。

親知らずは半分埋まっていたり、寝た状態で生えていると咬み合わせとして機能せず、炎症や虫歯の原因にもなります。

難易度の高い抜歯でない限り、当院でも対応させていただいております。

治りが遅い口内炎や口腔内の潰瘍・腫瘍などのほか、口腔ガンの可能性についても診察可能です。

口腔ガンの可能性が高い場合、大学病院などへの紹介状をお渡しするなどの対応をさせていただきます。

顎の痛みや違和感などのお悩みもご相談ください。顎関節症は個人によって原因が違いますので、まずは診断させていただいてから治療方法を検討していきます。

糖尿病や骨粗しょう症をお持ちの方は治療が困難になる場合がありますが、当院では医科連携によって全身疾患を考慮した治療も行うことができます。

自由診療で受けられる歯が抜けた際の治療方法です。当院では国際インプラント学会指導医の理事長の元、全ての歯科医師がインプラントについての専門知識を有しています。

明らかな外傷がなく舌に痛みがある場合は舌痛症と言われる病気の可能性があり、当院でも診断可能です。他に原因がなく舌痛症と診断された後は専門的な医療機関へのご紹介が主となります。

親知らずが咬み合っていない場合や、虫歯・炎症のリスクがある場合に抜歯を行うことがあります。当院では処置が困難ではない親知らずの抜歯に対応しています。

親知らずが他の歯に対して水平状に横を向いていたり神経に近い場所に生えていると抜歯難易度が上がるため、より専門的な歯科口腔外科の紹介状をお渡しする場合もあります。

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

入れ歯治療は歯が抜けた時の治療として古くから知られており、保険診療で短期間で作ることができ様々な形で製作することができるので選ばられる方も多い治療です。

歯が抜けた状態で放置している方も少なくありませんが、例えば第一大臼歯(親知らずを除いて奥から2番目の歯)は咬み合わせ等の観点から非常に重要な歯になるので、抜けたまま放置しておくとはお勧めしません。

失った歯が1本から適用できる入れ歯です。失った歯の部分によって柔軟に形を変えられるのが利点です。

安定させるための留め金具(クラスプ)が付いており、周囲の歯を少し削る必要があります。

ほとんど歯がない方に向けた入れ歯です。クラスプを使って支えられないため、金属は使われていません。

床という部分をお口の中の粘膜と吸着させることで安定させます。

保険診療では扱う事の出来ない材料やシステムを使って製作される精巧な入れ歯です。

保険の入れ歯が合わない・もっと良いものが使いたいと感じられた患者様にご利用いただいていますが、自由診療ですので費用が高くなります。

保険適用ができるので、安価で比較的短い期間で製作できます。

ブリッジと違い、健康な歯を多く残せます。

外科的な処置が無いので、治療のリスクが低くどなたでも適用可能です。

ブリッジ・インプラントと比較して噛む力は下がります。

日々のお手入れが必要になります。

異物感を感じることが多く、違和感が大きいと使用が困難な場合もあります。

入れ歯は手入れが面倒なので入れたくないという方も多いです。特に若い方は入れ歯を入れることに対して抵抗感を持たれることも少なくありません。

歯が抜けたまま放置していると、長期的には対になっていた反対側の歯が伸びてきたり、隣の歯がなだれ込んで来たりして、やがてはお口全体の咬み合わせが崩壊してしまうというリスクもありますので、入れ歯などで補強することはとても大事だと言えます。(※1)

当院では入れ歯治療の他、自由診療にてインプラントによる抜けた歯の治療も行っています。歯が抜けた時は放置せず、できるだけ代わりとなる人工歯を用意しましょう。

※1)歯の欠損は、単に歯数の減少に限局せず、歯槽骨や顎堤の形態、さらに残存歯の位置に変化を及ぼすことが知られている。そして、これらの変化はさらに、機能的な面でも発音、咀嚼、下顎運動に障害を及ぼすなど、歯の欠損が生体に与える影響は、はなはだ大である。

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

この記事の編集・責任者は歯科医師の西森智です。

歯科医師 西森 智

| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |

| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |

休診日:日曜・祝日 ※日曜・祝日診療は下記診療カレンダーをご覧下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

日曜・祝日診療

13時迄

他のエリアでもアップル歯科の治療を受けられます